「というわけで、」

僕は最初と同じ枕を口にする。物書きとしては実に冴えない言葉選びだが、あまりに唐突なその話の内容を考えると他に何も適正な語句が浮かんでこない。

「先日頂いた電球はその人に譲ってしまったんです。」

しかも西王子氏が僕に渡した対価はまったくもって電球の値段ではなかったのである。こんなに受け取れないと言ってはみたのだが、西王子氏のあの勢いに勝てるわけもなく、僕はわらしべ長者のようにして電球ひとつで予想だにしない値を得てしまったのであった。

「なので今度はちゃんと正しいお値段で買わせて頂こうと思って。」

「それはそれは。いろいろございましたねえ。」

店主は平静を装っているが、喉の奥で明らかに笑いを噛み殺している。そりゃあ笑うしかない珍妙な話だとは思うし、僕もまあ、せめて笑ってもらえた方が、あのドタバタも人を和ませる話の種くらいにはなったと思えて気が紛れるのだが。

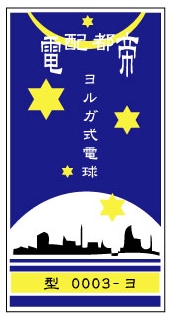

店主はカウンターの向こうにある引き出しを大きく開けて、電球の箱を選別している。黒い背中越しに覗き見ると、紺と黄色のパッケージから電球を出し、両手に持って矯めつ眇めつ、左手の物を別の箱のものに取り替えてまた見比べ、それを繰り返しているらしい。どれも同じ商品だと思うのだが、怪現象のことを気にしているのだろうか。僕は何だか申し訳ない気分になってその背中を見つめていたが、彼はそうして選び出したひとつを右手に持って、漸う振り返った。見慣れたヨルガ動力の電球の紙箱がカウンターの硝子の上に置かれる。

「お幾らですか?」

僕は訊ねた。前回は驚かせたお詫びと言われてずいぶんな安価で譲ってもらってしまったのだ。今度こそ正しい対価を払わねば。すると店主は、左様でございますね、とわずかに空を見、そして莞爾としてこう言った。

「ではこの電球、差し上げましょう。」

僕は一瞬耳を疑った。一瞬どころか次の瞬間もその次の瞬間も、店主の返答の意味が判らずに、その言葉を何度も頭の中で反芻してみた。嗚呼、こんなことがつい先日もあったような気がする。微妙に混乱する僕を見て何を勘違いしたものか、彼はさらにこんな句を継いだ。

「大丈夫ですよ、今度は普通の電球…の、筈です。完全な保証は致しかねる部分がございますけれどね、何せ持ち主にも拠りますから、こればかりは。」

相変わらず店主の受け答えは訳が判らない。その科白の意味を考えようとして僕はさらに混乱し、一瞬大元の問題を忘れそうになったが、なんとか踏みとどまった。今は電球の値段が先である。

「え、いえ、ご店主、何を仰ってるんですか。そんな筋の通らない…」

慌てる僕に向かって落着いた様子で微笑すると、店主は語尾を上げてこう言った。

「かわりに是非今度、その西王子家のご長男というお方をお伴れになってご来店頂けると、私どもとしては非常に幸甚なのですが。」

…なるほど。

先の利益を見越しての取引ということか。

思ったより商売上手らしい店主のその言葉に、僕はあーとかうーとか、まるで意味を成さない声を洩らした。何せその話なら、と、そう思ったその瞬間だった。

勢いよく扉の開く音がした。

「おい、笹木君!」

「抜け駆けはなしだぞ、今度行くときは僕も連れて行けと言っただろう!」

よく通る大きな声がして、木の床を西洋靴の硬い革底が叩く音が小気味よく近づいてくる。振り返ると当然のようにその人物が立っていた。

「西王子さ…!」

そうなのだ、僕は今日、この店の近くで彼と待ち合わせをしていたのである。無論それから件の「シゲンドウ」に案内する約束で。ただその前に店主に事情だけでも説明して、買物を済ませておこうと思い、少し早めに立ち寄ったのだった。今だっておそらくまだ待ち合わせの時間にはなっていない…筈なのだが、何故彼が此処にいるのだろう。

「ええと、その、西王子さ」

そして僕がまた最後の一文字を言い終わらないうちに、僕の言葉は西王子氏に遮られた。

「嗚呼鬱陶しい、君、様だのと付けてくれるなよ。生家は僕が選んだ訳じゃないぞ、だから家にくっついているものは僕のものでも何でもない。僕はただの西王子だ。呼び捨ててもらって構わない。」

歯切れのいい滑舌で言い放つと、彼は胸の前で腕を組んで僕を見た。見た、というか、一見するとふんぞり返っているように見える。呼び捨てにてくれというその希望と、それを口にしている彼の有無を言わさぬその態度があまりにも乖離しているので、どう答えていいものか言葉を選びあぐねて口ごもっていると、彼は急にぽんと手を叩いた。

「よし、僕も君を呼び捨てにしよう。だから君も僕を西王子と呼べ。それで問題ない。」

あまりに自信満々な理論の飛躍に僕は最早反論する気を持てなくなり、間抜けな声で可能と思われる範囲の折衷案を唱えてみた。

「いや、あの、せめて最初は”西王子さん”にさせて下さい…」

一応天下の西王子家のご長男である。呼び捨てというのは僕の小市民的精神が耐え切れそうにない。というよりも、まだ知り合ったばかりの相手をいきなり呼び捨てにするのはなかなか難しいと思う。

「硬い男だな、君も。まあいい、そのうち慣れるだろう。長い付き合いになるだろうからな。なあ、笹木!」

どうやらそれもこの人にとっては難しいことではないらしい。お偉い方は育った環境もあるだろうしそういうものなのかと思ったが、西王子氏の目には全く人を見下したような色がなく、ただ人懐こい光があるだけだった。どうもこの人物、物言いや口調は倣岸不遜に見えるが、単純に子供のような好奇心の塊なのかもしれない。

はぁ、と僕が生返事で返すと、氏はそれでも満足げに僕の背中を力強く叩いた。それが予想外で突然だったので、僕は格好のつかないことにちょっとばかり咽た。本当にびっくり箱のような人物である。

「ところで西王子さん、何故此処に?待ち合わせの時間までにはあと十五分以上ありますよ。」

意味もなく自分の木綿の長着の襟元に手をやりながら、先ほど気になったことを問うてみる。すると彼は再び腕を組んで答えた。

「約束の場所にずいぶん早く着いてしまったので、折角だからそこらあたりの路地を片端から歩き回っていたんだ。判り難い路地の奥に店があると言っていただろう?」

先はもう聞かなくても判った。歩き回ってあの「ユメ買イマス」という看板を見つけ、待ちきれずに入ってしまったというのだろう。本当に子供のような人なんだなあと、僕は溜息をつきながらもちょっと笑ってしまった。

「僕の勘も捨てたものではない。一時間以内に見つけ出せたぞ。」

誇らしげに笑う西王子氏の言葉を聞いて僕は耳を疑った。

一時間。一時間も前に来ていたのか。いやそれよりも、一時間で見つけ出せたって、いくら判り難い路地とはいっても、待ち合わせをする筈だった場所は、ここから五分もかからない店なのである。僕は返す言葉に窮して力なく笑うだけだった。しかしそんな僕を尻目に、既に西王子氏はカウンターの中の店主に機嫌よく向き直っている。

「店主、僕が西王子だ、以降よろしく頼む。」

「はい、どうぞご贔屓に。」

破天荒な珍客にもまるで動じることなく、二度目にして既に見慣れてきたあの微笑を浮かべ、店主は右手を胸にあてると悠と頭を下げた。この男の動きは独特の緩やかさを持っていて、一瞬時間が引き伸ばされたような錯覚を覚える。まるでこの店の一部のようだ。しかし西王子氏にしてみればそんなことは気にならないらしい。いや、むしろもっと気になるものがたくさんあるということなのだろう。急かすように店主の方へ身を乗り出した。

「早速だが店主、何か面白いものはあるか?」

その横顔はどう見ても玩具を前にした少年のようである。帝大を首席で出た天才とは思えない。

「左様でございますねえ、お客様はどのようなものをお望みで?」

「面白ければ何でもいい、幻が視えるとか、夜な夜な動き回るとか喋るとか、そういう曰くつきのものは大歓迎だ。」

「それでしたらこれなどは…」

僕はどこまでも自分の道のみを突き進む嵐のような西王子氏と、人を煙に巻くような受け応えで微笑し続ける黒眼鏡の店主のやりとりをぼんやりと聞きながら、思わず額を押さえた。僕が変わったものを寄せる体質だという石田の言葉はどうにも否定し難いらしい。

でも。

まあ、それも悪くはないか。

どうやら僕はこの西王子という男を嫌いにはなれそうにない、そんな気がした。それについては実はこの黒尽くめの骨董屋、シゲンドウも同じなのだが。

知らず溜息をついてから顔を上げると、先日の少女が佇んでいるのが目に入った。金色の波打つ長い髪に、タフタらしき鈍い瑠璃色の西洋服を着ている。華奢な胴に巻かれた幅広のリボンだけが繻子織で、一段明るい光沢を放っていた。眉唾としか思えない商談を楽しげに繰り広げているふたりから離れて、僕は少女に笑いかける。

「やあ、こんにちは。」

なるべく穏やかに明るく笑いかけると、少女は変わらずの無表情で先日と同じように片膝を折って西洋風の挨拶をした。

「いらっしゃい、ませ」

少女は小さな声でそう口にした、ように聴こえた。ややたどたどしさはあるものの、この国の言葉である。鈴の響きに似たその細く美しい声は、彼女の整った容貌にとてもよく似合っていた。

「どうも、お邪魔してます。」

僕はなんだか嬉しくなって、少女に向かって丁寧にお辞儀をしてみた。歳の離れた故郷の妹の世話をしていた頃のような気分だ。腰を屈めて目の高さを合わせ、昔妹にしたようにその頭を撫でる。すると少女は糸で引かれるようにゆっくりと、僕の腕の方に手を伸ばした。手でもつなぐのかな、そう思い僕は額に載せていたてのひらを下げる。細く小さな手が、僕の指を掴んだ。

瞬間、その感触に驚いた。冷やりとした毀れそうな指先だった。歌姫の手も冷やりとしていたが、もう少し血の通っている感覚があった気がする。冷たいというよりも、体温のないような感触。もしやこの子はどこか体でも悪いのだろうか。心配になって思わず少女の顔に目を移すと、翠玉の睛が僕を見上げていた。宝石と見紛う程の深く透き通る碧の色に吸い込まれそうになる。

「笹木君、待たせたな!」

早くも聴き慣れてきたその声に振り返ると、彼はけっこうな大きさの袋を三つも提げていた。その目は僕があの電球を譲ると言ったときと同様に、いや、それ以上に輝いている。それだけの大荷物なら届けてもらえばいいのでは、と言おうとしたが、買ったばかりの玩具を運び屋に預けて大人しく待てるような性質ではあるまい。そう思い直した僕は、敢えてそれについては何も言わず、いいものがたくさん見つかってよかったですね、と笑ってみせた。…つもりなのだが、もしかすると若干引き攣っていたかもしれない。

客を送りにか、店主がカウンターから出てこちらへやってくる。どうも、と僕に目配せをすると、少女の肩に白手袋の手を添えた。少女はするりと螺子が解けるように僕の指を離し、両手を下ろす。

「これの相手をして下さっていたのですね。有難うございます。おかげで商談が捗りました。」

少女はそのまま僕から離れて主の傍らに寄った。彼は彼女の右肩を右手で抱いたまま立っている。カウンターから少し明かりのあるところへ出てきたせいで、そのシャツが黒に限りなく近い紺だということに気づいた。繻子織の明るいリボンの蒼、タフタの鈍いドレスの瑠璃色、そして平織りの紺への濃淡が一枚の絵画のように映る。

西王子氏は何故か少女を見た瞬間、少し怪訝そうな顔をした。その顔のまま暫く彼女を見つめている。何だろう、やはりこの少女、何か病でもあるのだろうか。彼は医者だというから、医者の目で見ると思うところがあるのかもしれない。

西王子氏は店主の方へ目を上げると、また、と一言残して体を扉の方へ向けた。僕もそれに続こうとしたそのとき、

「お客様、お忘れ物ですよ。」

と店主が僕に茶色い小さな紙袋を差し出した。口が折り曲げてあるので中身は見えないが、袋の大きさから見ておそらく先ほどの電球だろう。

「え、でも…」

言いかける僕に彼は袋を押し付けると、もう二つ三つ差し上げてもよいくらいですと小声で囁いた。微笑む店主の様子を見るに、西王子氏はよほど上顧客と認定されたらしい。僕は少し悩んだが、ここまでされて断るのも野暮だろう、すみません有難うございますと、詫びとお礼をごちゃ混ぜにしながら目礼してその袋を受け取った。

今度は普通の電球だといいのだが。

「あ、そういえばご店主」

去り際になって僕はひとつ思い出した。

「あの小鳥はどうしてますか?」

僕をこの店に連れて来た、あの小さく美しい翡翠の小鳥。いるなら挨拶くらいして帰りたい。

「ああ、あれでございますか。」

店主は片手を顎にあてて、やや首を傾けると黒眼鏡の陰から宙を見た。ふっと浅く溜息を吐いて再びこちらへ視線を戻す。

「それが困ったことにまた出掛けておりますよ。」

そう言いながらさして困った様子もなく、シゲンドウはいつものあの顔で微笑んだ。

―――振り子時計の音がゆったりと五つ鳴った。

<了>